05 сентября 2009 г.

История любого российского села до 1917 г. – это церковь. Именно она являлась как центром духовным, культурным и образовательным, так и хранительницей исторической памяти. Здесь составлялись метрические книги «для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших», приходские летописи, в которых описывались церковь, прихожане и их занятия, местные разнообразные события.

О важности истории сельских церквей хорошо понимала передовая русская интеллигенция. В конце XIX - начале XX вв. она приступила к сбору материалов и публикаций историко-статистических описаний церквей. Но эта работа не завершилась.

К счастью, материалы о Богоявленской церкви «Алатырской округи села Иванькова» сохранились в фонде «Симбирской духовной консистории» Государственного архива Ульяновской области.

«Церковь во имя Богоявления Господня, без приделов, деревянная, в твердости, утварью не очень довольная, построена в 1744 году». В документах конца XVIII в. указывалось, что церковь «поставлена иждевением покойнаго Аценкина Ивана Екимова и прихожан».

Священники жили в собственных домах, оклада никакого не имели ( правда, до отмены крепостного права за исправление треб от князя Урусова они получали небольшое жалованье), и для пропитания им нарезалась земля.

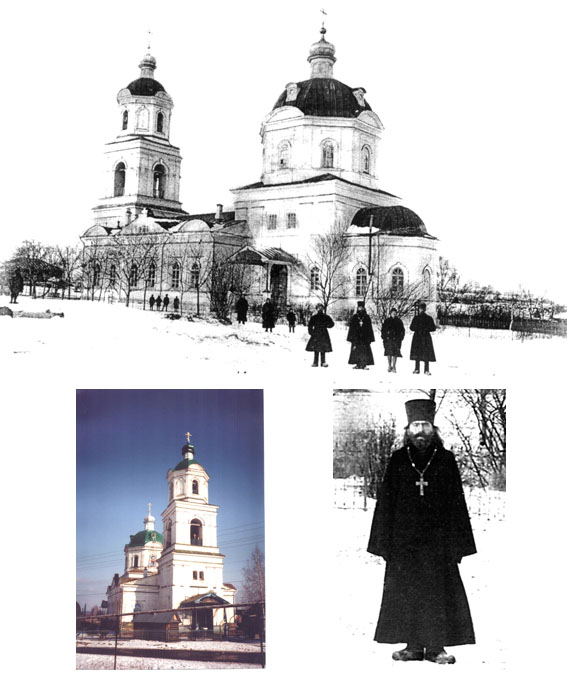

Ныне действующая каменная церковь построена «тщанием прихожан» в 1890 году. В архитектурном плане здание имеет классическую схему: алтарь, основная часть, которая увенчивается одним куполом, притвор, над которым возвышается колокольня. Стены кирпичные с побелкой фасада. Размер кирпича 27-11,5-7 см. На осевых гранях фасада расположены арочные оконные проемы и вход, диагональные грани глухие.

Архитектурный декор скромный: большие прямоугольные ниши на гранях фасада и декоративные пояски поребрика под карнизом.

Церковь имеет три престола: в настоящей – во имя св. Троицы , в правом приделе – во имя Богоявления Господня, в левом – Покрова Пресвятой Богородицы. Длина церкви с колокольней – 22 сажени, наибольшая ширина – 10 сажень, высота верхнего карниза – 6 сажень. Рядом с храмом располагалась деревянная караулка и каменная часовня.

Схема композиции часовни проста: восьмигранный объем, завершенный фигурной кровлей по своду и небольшой главкой на граненом барабанчике. Свод деревянный в форме восьмилоткового сомкнутого.

Собственного жилья у священников уже не было. Один дом принадлежал церкви, два – приходу. Жалованье им по-прежнему не платили. «Были довольно обеспечены содержанием от приходов». Казенное содержание священники стали получать с 1905-1906 гг. В год приходской священник получал 300 руб., а если он исполнял должность благочинного, то дополнительно еще 60 руб. Но это еще не все. В 1916 г. священник Н.В. Богоявленский получил казенного жалованья 300 руб., законоучительских за Иваньковскую земскую и министерскую школы – 95 руб., за церковно-приходскую школу – 5 руб., кружечного дохода – 760 руб. 95 коп., проценты с капитала – 6 руб.25 коп. и за аренду церковной земли – 150 руб., а всего –1317 руб. 20 коп.

К примеру, полицейский пристав получал в год 1500 руб., учитель гимназии с университетским образованием ( при нагрузке 12 часов в неделю) – 1000 руб., уездный врач – около 500. После смерти священника его семья получала пенсию равную половине оклада.

Интересны фигуры священников, служивших в Богоявленской церкви.

31 октября 1814 г. рукоположен в священники Иван Николаев(1785 г.р.). Вдов. Имел двоих сыновей и троих дочерей. Из «необучавшихся». Поведения «не худаго». Тем не менее, в ноябре 1825 г. был оштрафован «за причинение Благочинному грубостей в нетрезвом положении посылкою в Архиерейский дом бессрочно».

20 июня 1825 г. произведен в священники Порфирий Николаев (1794 г.р.). Имел одного сына и троих дочерей. «Обучался в Казанской Академии до синтаксического класса. Из учеников поступил в Казанское ополчение и был в походе по 1815 год». Поведения «хорошаго».

В метрической книге за 1839 год указывалось, что таинство крещения младенцев совершал приходской священник Иоанн Гаврилов.

В 1848 г. служил Алексей Жданов, переведенный в Карсунский уезд. В связи с этим священническое место стало «праздно».

С 14 июля 1852 г. священником был Симеон Фомин Блалицкий(1801 г.р.). В 1826 г. окончил полный курс семинарских наук в Подольской семинарии. Имел одного сына и троих дочерей. По окончании Польской кампании 1830-1831 гг. был награжден Польским знаком отличия за военное достоинство 4-й степени. За окончание Крымской войны 1853-1856 гг. имел наперсный бронзовый крест на Владимирской ленте. Поведения «весьма хорошаго».

18 марта 1872 г. священником становится Михаил Петров Вознесенский (1824 г.р.).С 18 октября 1872 г. он и законоучитель Иваньковского волостного училища. В 1846 г. окончил полный курс богословских наук в Симбирской духовной семинарии. Имел троих сыновей и одну дочь.

В мае 1885 г. награжден скуфьею. Имел бронзовый наперсный крест в память войны 1853-1856 гг. Поведения «весьма хорошаго».Но и он был не без греха. В 1868 г. расследовалось дело о незаконно взятых им деньгах с крестьянина Кочеткова, «по коему велено ему деньги 3 руб. возвратить, и за то, что кроме этих денег он с причтом своим взял с Кочеткова вина полуштоф, который распили все вместе, сделан ему выговор».

На смену ему пришел сын, протоиерей Петр Михайлов Вознесенский (1858 г.р.).Имел троих сыновей и одну дочь. В 1880 г. окончил полный курс наук в Симбирской духовной семинарии. 27 апреля 1887 г. перемещен в Иваньково. С 1 сентября того же года состоял законоучителем сельской школы, а с 1 сентября1897 г. – заведующим и законоучителем церковно-приходской женской школы. В 1901-1906 гг. – заведующий и законоучитель Иваньковской воскресной школы для взрослых.

В январе 1893 г. награжден скуфьею. 6 мая 1901 г. награжден камилавкой, 6 мая 1908 г. – наперсным крестом, 6 мая 1914 г. – саном протоиерея, 14 мая 1914 г. – Библией от Святейшего Синода. Имел медали в память царствования императора Александра III и в память 25-летия церковных школ. В феврале 1912 г. награжден орденом Св. Анны 3-ей степени.

26 апреля 1916 г. перемещен в Иваньково священником Николай Владимиров Богоявлен-ский (1871 г.р.). В 1892 г. окончил Симбирскую духовную семинарию. Награжден в 1900 г. набедренником, в 1905 г. – фиолетовой скуфьею, в 1912 г. – камилавкою, также медалями в память императора Александра III и в память 25-летия церковно-приходских школ. В семье воспитывалось 3 сына и 2 дочери. Поведения «отличнаго».

Поясним, что представляли из себя награды священников. За усердную, продолжительную службу давался в награду набедренник, т.е. четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре, означающий меч духовный, а равно и головные украшения – скуфья и камилавка.

Крест для духовенства в память Восточной войны 1853-1856 гг. учрежден по случаю коронования императора Александра II 26 августа 1856 года. Им награждалось все российское православное духовенство. После смерти награжденного крест передавался старшему в роду или помещался на вечное хранение в божий храм, в ризницу.

Медаль «В память царствования императора Александра III» учреждена 26 февраля 1896 г. Выдавалась в качестве награды священнослужителям, состоявшим на действительной службе императора Александра III.

В архиве хранятся ценные сведения о приходе, в который входили крестьяне с. Иванькова и д.Уваровки за 1827, 1848, 1852, 1871, 1886, 1915 годы.

Уникальность их в том, что на протяжении XIX столетия можно отследить количественный, сословный и половозрастной состав населения. Если в 1827 г. в 247 дворах проживало 1998 человек, то в 1915 г. дворов было уже 487, и в них жили 4018 душ обоего пола, т.е. приход увеличился более, чем в два раза.

«Благочестие прихожан, – отмечалось в отчете за 1910 год, – стоит еще на довольно высоком уровне. Заветы старины держатся в народе прочно. Прихожане усердно посещают богослужения в праздничные и воскресные дни. В храме стоят с подобающим благоговением. Приносят в храм свои средства, внося немалую лепту на украшение его. В своих скорбях и нуждах обращаются к Богу с молитвами, прося служителей церкви служить им молебны. Не было случая, чтобы кто-то уклонялся от принятия того или иного таинства. Посты Св. Церкви соблюдаются очень строго, несоблюдение постов наказывается презрением».

Но там же писалось и о новых веяниях, об угрозе благочестию со стороны молодого поколения, которое пропагандой антицерковного учения выражает протест благочестивым заветам старины.

Выход виделся в распространении церковных книг и развитии церковных хоров (в Иванькове их было два). Хоры славились на всю округу благодаря работе с ними Ефимия Васильева Кормишина (1877г.р.). Прибыл он в село в 1908 г. До 1913 г., когда он был рукоположен в диаконы, руководил не только хорами, но и церковным пением как церковно-приходской, так и сельской школ. «За усердные труды по устройству общенародного и хорового пения» ежегодно получал благодарности епархиального начальства.

Немало было в селе старообрядцев: в 1915 г. их насчитывалось 366. Отношение православного духовенства к населяющим приход старообрядцам и сектантам было миролюбивым, равно и сектанты к духовенству относились с почтением и уважением. Но все-таки большинство иваньковцев оставались истинными православными людьми. Вера у них была так сильна, что в 30-е годы XX века, когда закрывались церкви по всей Чувашии, в Иванькове этого сделать не дали.

Это была единственная церковь в Алатырском районе и одна из шести в Чувашии, которая никогда не закрывалась. Хотя попытки сделать это предпринимались в 1930 г. Первый раз ее попытались закрыть днем. Прибыл специальный вооруженный отряд. Но на защиту встало все село. Взявшись за руки, люди кольцом обступили храм. Красноармейцы били их прикладами, одной девушке сломали руку, но прорваться к храму не смогли.

Тогда уполномоченные из города в присутствии председателя сельского Совета и милиционера решили закрыть ее ночью. Всякий раз, как только они подходили к церкви, являлся образ скорбящей женщины в белом, который их отпугивал. Наконец, в одну из темных ночей начала зимы они решились. Не успели опечатать одну дверь, как из алтаря вышла та же женщина. Плачет и говорит: «Сынки, не делайте этого…». И поплыла вокруг церкви. Они за ней. Идут по снегу, а следов своих не видят. Страшно им стало. Бросились бежать. Говорят, один из них умер по дороге.

Не сумев закрыть церковь, посадили попа Иванова и церковного старосту Борисова. Их объявили членами кулацко-религиозной группы, оказывавшей всяческое противодействие мероприятиям Советской власти.

Г.И.Иванову инкриминировалась и организация волнений женщин в 1927 г., когда они выступили против размещения антенны радио на колокольне, и в 1930 г. против снятия колоколов.

Дело было направлено в Особую Тройку при ОГПУ Нижкрая для рассмотрения во внесудебном порядке.

Тройка постановила: в качестве меры социальной защиты сослать на Урал на три года.

В 2001 году Г.И. Иванов и Д.М. Борисов были реабилитированы.

Источник: "Алатырские Вести"